人生は人それぞれだが、同じく生きるのであれば美しく生きた方がいい

日常生活はもちろん、人間関係も、また服装までも含めた自分自身のこととして

「美しくあるべし」と

― 平山 郁夫 画伯 ―

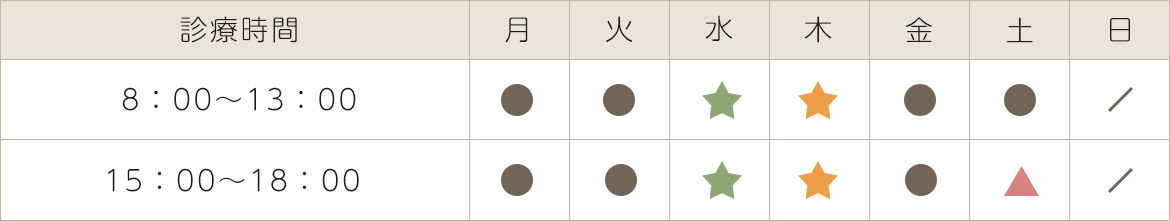

▲ 14:00~17:00

休診日

★ 第2・4水曜

★ 第1・3・4木曜(休診診療要相談)

| 2024/1 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 ● | 3 ● | 4 ● | 5 | 6 | |

7 | 8 | 9 | 10 ● | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 ▲ | 18 ● | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 × | 24 ● | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 ▲ | |||

| 2024/2 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 ● | 2 | 3 | ||||

4 | 5 | 6 ▲ | 7 ● | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 ● | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 ● | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 × | 29 ● | ||

| 2024/3 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | |||||

3 | 4 | 5 | 6 ▲ | 7 ● | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 ▲ | 13 | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 ● | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 ▲ | 27 ● | 28 | 29 | 30 ● |

31 | ||||||

| 2024/3 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | |||||

3 | 4 | 5 | 6 ▲ | 7 ● | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 ▲ | 13 ● | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 ● | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 × | 27 ● | 28 | 29 | 30 ● |

31 | ||||||

| 2024/4 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 ▲ | 4 ● | 5 | 6 | |

7 | 8 | 9 ▲ | 10 ● | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 ● | 18 ● | 19 ● | 20 |

21 | 22 | 23 × | 24 ● | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | ||||

| 2024/5 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | |||

5 | 6 | 7 ● | 8 ● | 9 | 10 | 11 |

12 | 13 | 14 | 15 ▲ | 16 ● | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 ▲ | 22 ● | 23 | 24 | 25 |

26 | 27 | 28 | 29 × | 30 ● | 31 | |

初診の方は当医院ホームページの“初めて来院される方へ”の項目をご覧になり、電話にて御予約いただきますようお願い致します。メールでの予約、個別の相談、問い合わせ等は受け付けておりません。現在通院中の方の治療に時間を要しているため、新規の方は直ぐにはお受けできない状況が続いております。誠に申し訳ございませんが当医院での診察、治療を希望される方は約半年先の予約(平日のみ)にてご検討いただきますようお願い致します。(予約状況によっては一時的に新規の予約を停止させて頂く期間もございます。ご了承ください)。現況と致しましては土曜日の新規受付は停止しております。平日の新規受付を承った方のその後の治療は平日のみの対応となりますのでご了承下さい。

治療にて受診を検討されている方には是非とも考えて頂きたいことがあります。今までに治療を受けた歯を何度も治療されていませんか?それはなぜでしょうか?むし歯・歯の破折・詰め物の脱離・顎関節の音、違和感、そして歯周病においても“歯並び・かみ合わせ”の要因を抜きには考えられません。勿論、むし歯・歯周病には口腔内細菌が関与していますが、細菌だけの問題であるならば、一度処置した歯のみがどうして何度も悪くなるのでしょうか?細菌がむし歯・歯周病の主因であるならば、口腔内の他の歯もむし歯・歯周病になると思いませんか?細菌以外の要因としては咬み合せの乱れ、ずれによる歯に掛かる不正な力です。不正咬合が存在する状態で夜間無意識に歯ぎしりが行われると、歯の強い干渉が生じ、歯の硬い組織にマイクロクラックが入り、そこから細菌感染が生じればむし歯にもなり、歯が欠けたりもします。今までむし歯の治療を受けたことのある方は、その治療内容をご自身で納得して治療を受けられていますか?ドクターから説明を受けたうえで、本当に納得して治療を受けていますか?もしかして説明を聞いただけでは‥‥?

当医院にはマイクロスコープもCT撮影レントゲンも完備していますが、それらの機器よりも治療に対する一連の考え方が皆様の口腔内の健康維持には必要と考えます。

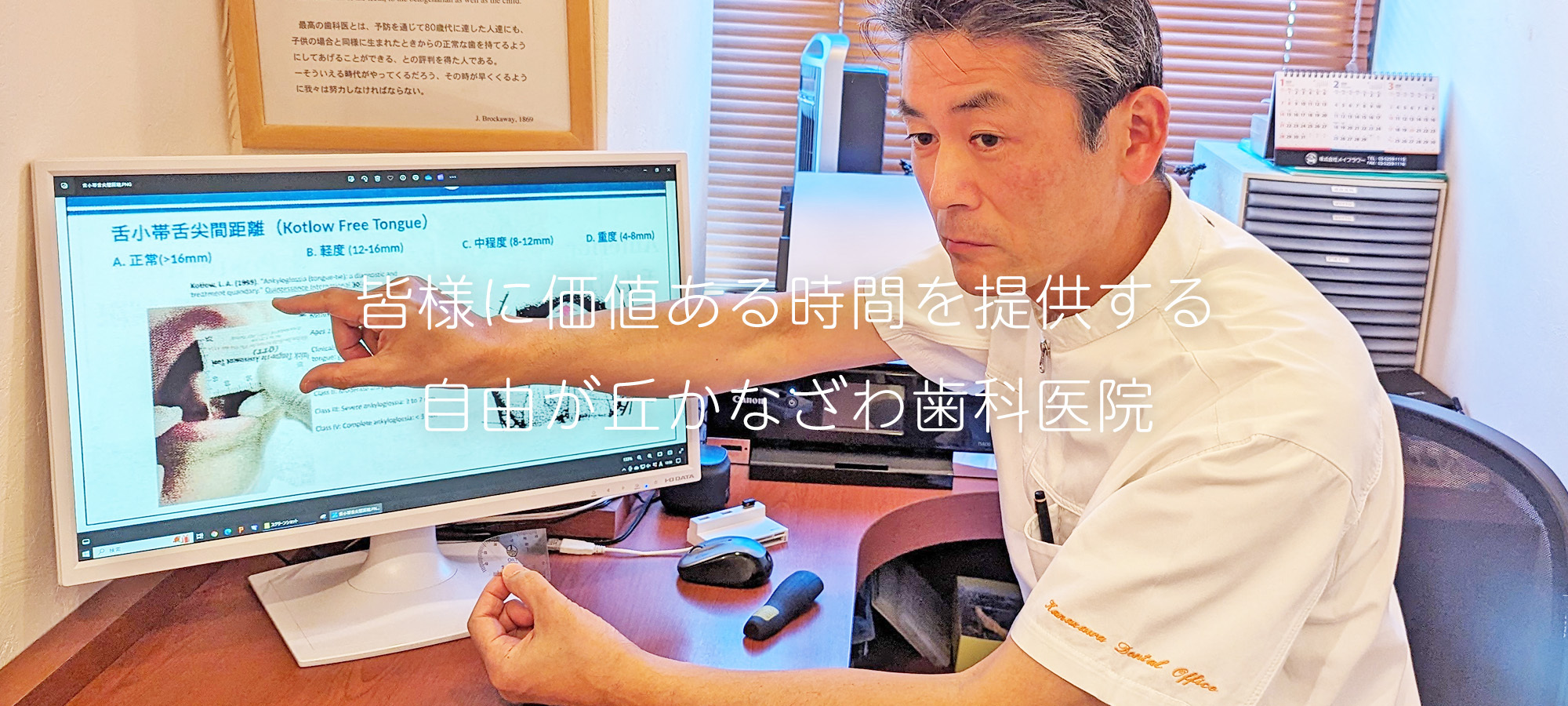

最近、当医院では子供の歯並び及びかみ合わせの治療相談が増えております。一般に歯列矯正治療というと歯列の不正を思い浮かべるようですが、実際には呼吸の不都合とともに生じる身体と上下顎の不正成長が原因で多くの不正咬合が発症しています。従いまして当医院では呼吸の改善や子供達の歯並びを改善させるための舌を含めた口腔周囲筋の正しい使い方の指導に積極的に時間を割いております。

今のところ不定期ではありますが、鍼灸師・スポーツトレーナーの先生をお呼びして、正しい呼吸の仕方、姿勢についてご指導を賜っております。参加人数に限りがありますので電話にてお問い合わせください。

多くの歯科医院がある中、

少しだけ当院のことをご紹介させて頂きます。

当院では、歯科治療に関わらず、皆様の診察、

当院では治療を行う前にお悩みの箇所、

もちろん分からないことがあればご理解頂けるまでご説明もさせて

その分、当院の診療・

ただ、単に時間をかけているのではなく、

受診される方によって歯科医院に来院される理由は様々だと思います。

きちんとした治療を受けたい、歯医者に掛かっているのに良くなっていないのはなぜか、現状を維持させるにはどうしたらよいか、子供の歯並び・咬み合わせが気になる、口呼吸は治せるのかなど。

これらを“しっかり”皆様と面と向き合ってお話をさせて頂き、

歯科治療は“針の穴を通す”ぐらいの精密な治療が求められます。精密な治療とは?一緒に考えてみませんか?

それからもう一つ!歯を削って人工の物を詰めたり被せることは“歯が治った”ことにはなりません。ここのところは良く理解してください。咬み合わせのことはどのぐらい理解されていますか?

治療する歯を延命させるために治療精度を含めた全てのことを理解してから治療を受けるように心がけてください。

お子様の歯並び、咬み合せは気になっていませんか?成長期の子供達の約75%(5人に4人など表現はさまざま)は、不正咬合や好ましくない顔貌の発達をしている頭蓋顔面発達障害です。当医院の考える歯並び、咬み合せの改善は、前歯をきれいに並べることではなく、子供たちの顔と歯の発育に対する悪い影響を取り除き顔貌の発達を改善することです。一般に矯正治療というと歯列の不正を思い浮かべるようですが、実際には呼吸の不都合とともに生じる身体と上下顎の不正成長が原因で多くの不正咬合が発生しています。表現の仕方を変えると、頭蓋顔面発育障害の一つの現れ方が歯並びの乱れ、不正咬合として現れているということです。頭蓋顔面の発育を考える際に理解して頂きたいのは、子供たちの1ヶ月と大人の1ヶ月は全く違うということ。脳には12の脳神経が走行しており、身体の歪みによって神経が圧迫されるとその神経支配されている組織、器官は今直ぐにではなくてもある年齢に達した時に異変を感じるようになると考えられます。

尚、5歳~15歳までの子供達の歯列と顔貌の発達を改善することを目的とした治療法を現在の矯正治療とは異なる概念をもって2018年4月頃から導入しています。詳しくは今後ホームページ上でも掲載したいと考えています。

口腔の二大疾患であるう蝕(むし歯)と歯周病及び不正な咬み合せは急に進行する疾患ではありません。それゆえ、受診された方の病態をどこまで把握できるか、今後の進行をどのように推測できるかが重要なポイントになってきます。「皆様の健康な口腔内を維持すること」というと、常に一定の状態を維持するように聞こえますが、実際はそうではありません。我々の口腔内、つまり、う蝕や歯周病、咬み合せのリスクは時間軸のなかで常に変化しながら現状を保っているのです。「リスクは変化する」ということを前提にいろいろなケースを想定しなければなりません。この考え方は当然ですが詰め物や被せ物が装着されている修復物にも当てはまります。当医院の定期的なメインテンスは決してクリーニングを行い歯の表面をきれいにしていることだけではありません。2年に一度顎を含めた全体のレントゲン撮影、口腔内を10枚に分けた詳細なレントゲン撮影、1年に一度口腔内の全体の写真を撮影し、変化を追いかけています。お子様の場合には立位も含めた姿勢から口腔内写真、顔貌写真も撮影しています。

自由が丘かなざわ歯科医院は一人でも多く「